© LeoPatrizi

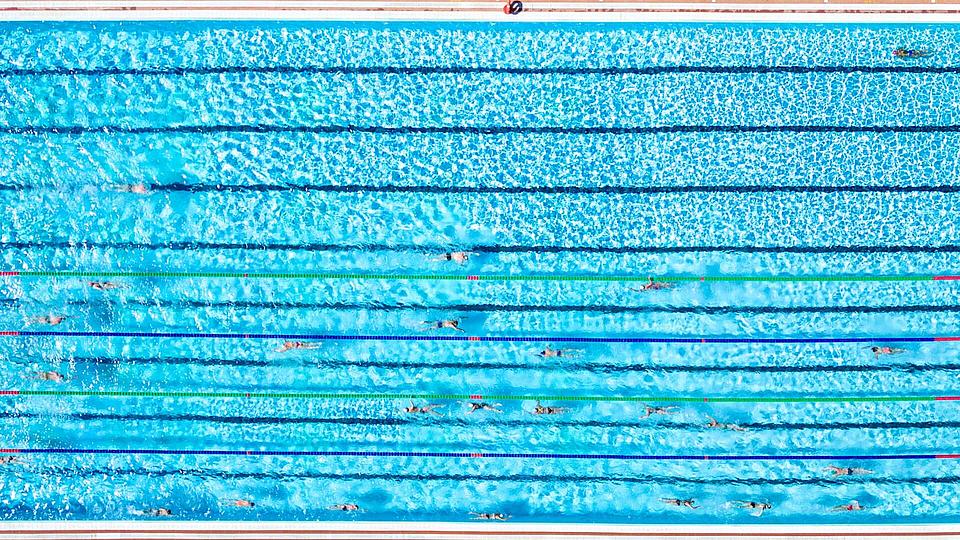

© LeoPatriziErtrinken im Badeurlaub: Tipps für sicheres Schwimmen

Badeunfälle: SOS-Maßnahmen zur Rettung vor dem Ertrinken

- 112 anrufen: Bei einem Badeunfall sofort die Notrufnummer wählen.

- Gegenstände zuwerfen: Rettungsringe oder andere schwimmfähige Gegenstände den Ertrinkenden zuwerfen, um ihnen eine Haltemöglichkeit zu bieten.

- Selbst ins Wasser gehen: Nur ins Wasser gehen, wenn Sie sich der eigenen Rettungsfähigkeiten sicher sind. Andernfalls können Sie schnell selbst in Gefahr geraten.

- Erste-Hilfe-Maßnahmen an Land: Ertrunke sofort in die stabile Seitenlage bringen, um die Atmung zu erleichtern und Erbrechen zu verhindern.

Badeurlaub: Tipps für Sicherheit im Wasser

- Aufmerksamkeit: Immer wachsam sein, besonders, wenn Kinder im Wasser sind.

- Unsichere Schwimmer beaufsichtigen: Kinder und unsichere Schwimmer sollten nie unbeaufsichtigt im Wasser gelassen werden.

- Vorsicht bei flachen Gewässern: Auch flache Gewässer können gefährlich sein, da sie oft unerwartet tief werden.

Sicher im Wasser durch sicheres Schwimmen

Ein sicherer Umgang mit Wasser kann das Risiko von Ertrinkungsunfällen erheblich verringern. Hier sind einige Tipps von uns, wie Sie und Ihre Libesten sicher im Wasser sein können:

- Früh schwimmen lernen: Der erste Schritt vor dem Ertrinken ist, so früh wie möglich schwimmen zu lernen. Schwimmkurse für Kinder sind in vielen Schwimbädern und Sportvereinen verfügbar und bieten die optimale Grundlage, damit Sie sicher plantschen können. Je früher ein Kind schwimmen lernt, desto eherer wird es sich im Wasser wohlfühlen und in der Lage sein, in einer potenziell gefährlichen Situation angemessen zu reagieren.

- Schwimmabzeichen: Schwimmabzeichen zeigen an, welches Schwimmniveau eine Person erreicht hat. Inbesondere ist ein Abzeichen für Kinder auch eine Motivation, richtig schwimmen zu lernen.

- Schwimmhilfen: Schwimmhilfen wie Schwimmflügel, Schwimmbretter oder Nudeln können insbesonders bei Anfängern eine wertvolle Unterstützung bieten. Sie helfen Kindern, sich im Wasser aufzurichten, und geben ihnen zusätzliche Sicherheit, während sie die Schwimmbewegungen erlernen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Schwimmhilfen kein Ersatz für die Aufsicht durch einen Erwachsen oder für das Schwimmen lernen sind.

- Keine Angst vor dem Wasser: Ein spielerischer und schrittweiser Angang ist entscheidend, um Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Beginnen Sie mit einfachen Aktivitäten in der Badewanne oder im flachen Bereich eines Schwimbads, um Vertrauen aufzubauen. Das Planschen, Blasen machen und sanfte Wasserspiele können Kindern mit der Wasserumgebung vertraut machen und ihnen zeigen, dass Wasser Spaß machen kann.

Stilles ertrinken

Stilles Ertrinken ist eine gefährliche Form des Ertrinkens, die auftritt, wenn Wasser in die Lunge gelangt und dort die Atmung behindert, ohne dass sofort offensichtliche Anzeichen dafür erkennbar sind. Diese Situation kann besonders tückisch sein, da Betroffe äußerlich unversehrt erscheinen können, während sich im Innern eine ernsthafte Bedrohung für ihre Atmung entwickelt. Teilweise können Symptome wie Husten oder Atemschwierigkeiten auch erst Tage danach auftreten.

Was ist zu tun?

- Immer beaufsichtigen: Die wichtigste Maßnahme, um stilles Ertrinken zu verhindern, ist die ständige Aufsicht über Kinder, wenn sie im oder am Wasser sind.

- Achtsamkeit auf Symptome: Achten Sie nach der Zeit im Wasser auf Symptome wie Atemnot, anhaltendem Husten oder ungewöhnlicher Müdigkeit.

- Schnelles Handeln: Bei Verdacht auf stilles Ertrinken sollten Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Erklären Sie dem Arzt, dass das Kind vor kürzem im Wasser war.

Was ist das?

Sekundäres Ertrinken und trockenes Ertrinken sind zwei Begriffe, die oft im Zusammenhang mit ungewöhnlichen Ertrinkungsfällen verwendet werden, bei denen Symptome manchmal erst Stunden oder sogar Tage nach dem eigentlichen Badeunfall auftreten.

- Trockenes Ertrinken tritt auf, wenn Wasser in die Atemwege gelangt und einen Kramp der Stimmritze (Laryngospasmus) auslöst, der die Atemwege blockiert. Es ist eine Schockreaktion des Körpers. Obwohl kein Wasser in die Lunge gelangt, verhindert der Kramp eine angemesse Belüftung, was zu Sauerstoffmangel führt. Bei Kindern ist der Kopf oft zu schwer und sie fallen mit dem Kopf ins Wasser.

- Sekundäres Ertrinken (auch bekannt als Spätes Ertrinken) erfolgt, wenn eine kleine Menge Wasser während des Badeunfalls in die Lunge gelangt. Dies kann zu einer Entzündungsreaktion führen, die das Lungenwebe schädigt und eine sogenannte Lungenödeme (Flüssigkeitsansammlung in der Lunge) verursacht, was die Atmung erschwert und den Sauerstoffaustausch beeinträchtigt.

Wie lange besteht Gefahr?

Die Gefahr eines sekundären oder trockenen Ertrinkens kann innerhalb von Minuten bis zu 24 Stunden nach dem Vorfall bestehen. In seltenen Fällen können Symptome bis zu 48 Stunden nach der ursprünglichen Exposition gegenüber Wasser auftreten. Es ist wichtig, auf Anzeichen wie Atembeschwerden, anhaltem Husten, Müdigkeit, Veränderungen im Verhalten, Brustschmerzen und einer bläulichen Hautfarbe (Zyanose) zu achten, da diese auf eine Beeinträchtung der Atmungsfunktion hinweisen können.

Was tun?

Wenn Sie vermuten, dass jemand nach einem Badeunfall Symptome eines sekundären oder trockenen Ertrinkens zeigt, sollten Sie sofort handeln:

- Beobachten Sie auf Symptome: Achten Sie auf Anzeichen von Atemnot, anhaltem Husten, ungewöhnlicher Müdigkeit oder Verhaltensänderungen.

- Suchen Sie medizinische Hilfe: Bei Anzeichen von sekundärem oder trockenem Ertrinken sollte unverzüglich ein Arzt oder ein Krankenhaus aufgesucht werden. Schildern Sie gerad, was passiert ist, und erwähnen Sie, dass das die Person vorher im Wasser war.

- Überwachung: Personen, die einen Beinahe-Ertrinkungsunfall erlebt haben, sollten in den folgenden 48 Stunden sorgfältig überwacht werden, auch wenn sie keine sofortigen Symptome zeigen.

- Prävention: Die beste Maßnahme gegen sekundäres und trockenes Ertrinken ist die Prävention. Stellen Sie sicher, dass Schwimmer, insbesonders Kinder, ständig beaufsichtigt werden und dass sie lernen, sicher im Wasser zu sein.

Gründe für Ertrinken

Ertrinken kann unter verschiedensten Umständen eintreten, oft unerwartet und in Situationen, die zunächst harmlos erscheinen. Es ist nicht nur wichtig, die Risiken zu kennen, sondern auch, wie man in kritischen Momenten reagiert, um sich vor schlimmerem zu schützen. Hier sind einige der häufigsten Ursachen für Ertrinkungsunfällen und was man in Situationen mit erhöhtem Risiko tun kann:

1. Erschöpfung und Unterkühlung

Muten Sie sich nicht zu viel vor. Manchmal können zu langes Verweilen im Meer oder kalte Gewässer sehr gefährlich werden. Erschöpfung kann schnell eintreten, besonders in kaltem Wasser, das nicht nur die Muskeln schneller ermüden lässt, sondern auch zu Unterkühlung führen kann. Diese Kombination ist gefährlich und kann die Schwimmfähigkeit erheblich beeinträchtigen.

2. Verletzungen durch Sprünge ins Wasser

Ein sorgloser Sprung ins Wasser kann zu Verletzungen führen, insbesonders wenn das Wasser flacher ist als erwartet oder versteckte Hindernisse enthält. Solche Verletzungen können von Prellungen bis hin zu schweren Wirbelsäulenverletzungen reichen, die im schlimmsten Fall eine Lähmung oder zu bis hin zu tödlichen Folgen durch Ertrinken führen können.

3. Starke Strömung

Flüsse, Meereströmungen oder sogar Wellen in einem großen See können Schwimmer überra schen und sie von sicherem Grund wegtreiben. Selbst erfahrene Schwimmer können gegen einer starken Strömung machtlos sein.

4. Kälteschock

Der Sprung in kaltes Wasser kann einen Kälteschock auslösen, der zu einem unwilkürlichen Einatmen unter Wasser und damit zum Ertrinken führen kann. Die plötzliche Abkühlung des Körpers kann auch Herzrhythmusstörungen auslösen. Nachdem Sie eine längere Zeit in der Sonne waren, ist das Risiko besonders hoch.

5. Schwimmdistanzen unterschätzt

Die Entfernung vom Ufer oder einem Boot sicher zu schwimmen, wird oft und auch durch gu te Schwimmer unterschätzt. Müdigkeit kann einsetzen, bevor das Ziel erreicht ist, was das Risiko unter zu gehen oder zu ertrinken erhöht.

6. Baderegeln nicht beachtet

Das Missach ten von Baderegeln ist eine häufige Ursache für Badeunfälle und Ertrinken. Diese Regeln sind nicht nur Richtlinen, sondern lebensrettende Prinzipen, die darauf abzielen, die Sicherheit aller im Wasser zu gewährleisten. Ob am Strand, im Schwimbad oder an einem See, die Einhaltung dieser Regeln kann den Unterschied zwischen einem vergnüglichen Tag und einer Tragödie ausmachen. Um sicherzustellen, dass das Schwimmen und Baden eine sichere und erfreuliche Aktivität bleibt, ist es wichtig, mindestens die geltenden 11 Baderegeln zu beachten:

Die 11 Baderegeln

- Nicht allein schwimmen gehen: Immer in Begleitung schwimmen, besonders Kinder sollten nie ohne Aufsicht im Wasser sein.

- Nur in ausgewiesenen Bereichen baden: Schwimmen und Baden nur dort, wo es erlaubt ist und die Sicherheit gewährleistet werden kann.

- Baderegeln und Warnhinweise beachten: Informieren Sie sich über lokale Regel und Warnungen, wie z. B. Strömungsverhältnisse oder spezifische Gefahren des Gewässers.

- Langsam ins Wasser gehen: Besonders in kaltem Wasser kann ein langsamer Einstieg helfen, den Körper an die Temperatur zu gewöhnen und Kälteschock zu vermeiden.

- Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen: Es besteht die Gefahr von Verletzungen durch verborgene Objekte oder unbekannte Tiefe.

- Auf die eigene Leistungsfähigkeit achten: Überschätzen Sie Ihre Schwimmfähigkeiten nicht und beachten Sie Ihre körperliche Verfassung.

- Bei Müdigkeit oder Kältegefühl das Wasser verlassen: Um Erschöpfung oder Unterkühlung zu vermeiden, rechtzeitig pausieren und aufwärmen.

- Nicht bei Unwetter schwimmen: Blitzschlag und starke Strömungen während eines Sturms erhöhen das Risiko erheblich.

- Nicht nach Alkohol- oder Drogenkonsum schwimmen: Diese Substanzen beeinträchtigen Urteilsvermögen und körperliche Fähigkeiten.

- Luftmatratzen und Schwimmhilfen bieten keine Sicherheit: Verlassen Sie sich nicht auf aufblasebare Hilfsmittel als Ersatz für Schwimmfähikeiten oder als Rettungsmittel.

- Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen: Wissen über lebensrettende Sofortmaßnahmen kann im Notfall entscheidend sein.

Wie sollte in einer Notsituation gehandelt werden, wenn ihre Kraft beim Schwimmen nachlässt?

Selbst guten Schwimmern können die Kraft im Wasser verlieren. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) rät zu zwei Schrit ten:

- Hilfe rufen und sich

- in eine Ruhelage begeben

Die Ruhelage können Sie ganz einfach in sicherer Umgebung im Badesee oder Swimmingpool üben. Die erste Ruhelage im Wasser nennt sich Froschhaltung. Dazu liegt man in Bauchlage auf dem Wasser. Beim Einatmen hebt man kurz den Mund aus dem Wasser; beim Ausatmen kann man langsam ins Wasser atmen. Die zweite Position nennt sich Schwebelage, bei der man flach ausgestreckt mit dem Rücken auf dem Wasser liegt. Beibei liegt der Kopf bis zu den Ohren im Wasser und das Kinn wird zur Brust gezogen. Mit den Händen und Beinen wird über leichte Bewegungen das Gleichgewicht gehalten.

Was muss beachtet werden: Sicher baden in Naturgewässern

Es ist zu beachten, dass man nie mit leerem Magen ins Wasser geht, da das Schwimmen kraftintensiv ist und der Kreislauf auch schlappmachen kann. Mit vollem Magen soll man vor allem Kinder nicht zum Baden ins Wasser lassen, da auch die Gefahr des Erbrechens besteht. Zulässig ist bei Kindern wieder die Gefahr des Wasserschluckens und Ertrinkens gefährlicher. Kleidung, die keine Badekleidung ist, wie ein T-Shirt erschweren das Schwimmen und kosten Kraft. Ungeübte Schwimmer sollten nicht zu weit vom Ufer wegschwimmen.

Am besten ist es, beim Baden in Naturseen einen Badeabschnitt zu wählen, der von der DLRG überwacht wird.

Wenn der See oder der Strandabschnitt Privatgelände ist, wie bei aktiven Baggerseen, macht man sich übrigens des Hausfriedensbruchs strafbar.

Warum sind Naturgewässer selbst für Schwimmer gefährlich?

Naturgewässer wie Seen, Flüsse und Meere ziehen mit ihrer Schönheit und Natürlichkeit an, bergen jedoch Risiken, die selbst für geübte Schwimmer gefährlich sein können. Die Hauptgründe dafür sind:

- Wechselnde Bedingungen: Die Bedingungen in Naturgewässern können sich schnell ändern. Strömungen, Wellenhöhen und Wasserstände sind oft unvorhersehbar und können selbst erfahrene Schwimmer überra schen.

- Versteckte Hindernisse: Unter der Oberfläche versteckte Objekte wie Felsen oder Baumstämme und plötzliche Tiefe können zu Verletzungen führen oder Schwimmer in gefährliche Situationen bringen.

- Kälteschock: Ein Sprung in kühles Wasser kann einen Kälteschock auslösen, der Atmung und Muskelkontrolle beeinträchtigt, was insbesonders in tieferen oder kälteren Gewässern problematisch ist.

- Strömungen: Starke Strömungen in Flüssen und Meeren können auch die besten Schwimmer abtreiben und in gefährliche Situationen bringen.

- Fehlende Rettungsdienste: Anders als an überwachten Stränden oder in Schwimbädern ist in Naturgewässern oft keine schnele Hilfe verfügbar, was die Risiken erhöht.

Medizinisch abgesichert im Urlaub: Hilfe im Notfall

Ein unbeschwerter Urlaub am Wasser ist für viele das Highlight des Jahres. Doch gerade in fremden Ländern kann ein Badeunfall schnell zu einer ernsten und teuren Angelegenheit werden. Umso wichtiger ist es, sich im Vorfeld über medizinische Absicherung und die Kosten für eventuele Behandlungen zu informieren.

Medizinische Behandlungen nach einem Badeunfall

Nach einem Badeunfall können medizinische Behandlungen erforderlich sein, die je nach Land und medizinischer Einrichtung erhebliche Kosten verursachen können. Von der Erstversorung über spezializierte Untersuchungen bis hin zu eventuellen Operationen – die Kosten können im Ausland bei einem Badeunfall schnell in die Höhe schnellen. In einigen Ländern werden Patienten ohne eine ausreichende Versicherung nicht einmal behandelt, oder es wird eine hohe Vorauszahlung verlangt.

Es ist daher ratsam, vor der Reise eine Reisekrankenversicherung abzuschließen, die speziell die Kosten für medizinische Notfälle im Ausland abdeckt. Dies beinhalt nicht nur die Behandlungskosten selbst, sondern kann auch einen medizinisch notwendigen Rücktransport ins Heimatland einschließen. Unser DFV-AuslandsreiseSchutz biet Ihnen die optimale Absicherung auf Reisen und schützt Sie auch vor einem tiefen Loch in der Urlaubskasse.

© pixdeluxe

© pixdeluxeAuslandskrankenversicherung

Ausgezeichnet von Stiftung Warentest Finanztest (05/2025) „SEHR GUT“ im Single- und Familien-Tarif.

- 24h Reise-Notrufservice

- Ambulante und stationäre Behandlungen

- Such- und Rettungskosten

- Krankenrücktransport

FAQ

Warum ertrinken Menschen, obwohl sie schwimmen können?

Eine häufige Todesursache ist die Selbstüberschätzung der eigen Fähigkeiten oder das Unterschätzen der Gefahren im Wasser. Starke Strömungen, Kälteschock, Erschöpfung und Panik können selbst bei erfahren Schwimmern zu Problemen führen. Zudem können medizinische Notfälle wie Krämpfe, Herzinfarkte oder Schlaganfälle im Wasser auftreten, die das Schwimmen unmöglich machen. Auch das Tauchen in unbekannte Gewässer kann durch Kollision mit Hindernissen zu Verletzungen und Bewusstlosigkeit führen.

Wo ertrinken die meisten Menschen?

Die meisten Men schen ertrinken in Naturgewässern wie Flüssen, Seen und Meeren.

Diese Gewässer bergen aufgrund ihrer wechselhaften Bedingungen, wie unvorhersehbaren Strömungen, tiefen Stellen oder kaltem Wasser, besondere Risiken. Auch Schwimmbäder und private Pools sind Orte, an denen Ertrinkungsunfälle geschehen, insbesonders wenn keine Aufsicht vorhanden ist. Bei kleinen Kindern können sogar kleine Mengen Wasser in Badewannen, Eimern oder Planschbecken gefährlich sein.

Warum sind Männer häufiger betroffen als Frauen?

Studien und Statistiken zeigen, dass Männer häufiger von Ertrinkungsunfällen betroffen sind als Frauen.

Männer neigen eher dazu, Risiken einzugehen und gefährliche Wasseraktivitäten zu betreiben. Sie überschätzen häufig ihre Schwimmfähikeiten und unterschätzen die Gefahren im Wasser. Zudem konsumieren Männer eher Alkohol in Verbindung mit Wasseraktivitäten, was die Urteilsfähikeit beeinträchtigt und das Risiko von Unfällen erhöht. Auch soziokulturelle Faktoren, wie die größe Wahrscheinlichkeit, dass Männer alleine schwimmen gehen oder gefährliche Gewässer aufsuchen, spielen eine Rolle.

- Dieser Artikel bezieht sich auf die folgenden Quellen

DLRG: Wasser ist Leben, gibt Leben oder nimmt es (Stand: 29.02.2024).

Malteser: Die nasse Gefahr: Erste Hilfe bei Badeunfällen und Ertrinken, in: aware powered by Malteser (Stand: 29.02.2024).

Kinder- & Jugendärzte im Netz: Ertrinken (Stand. 29.02.2024).

Aring, C. (2001). Beinahe-Ertrinken. Monatsschrift Kinderheilkunde, 149, 476-478 (Stand: 29.02.2024).

Alle Angaben ohne Gewähr.

- Flitterwochen: Ziele, Tipps und Reiseschutz für die Hochzeitsreise

- Griechenland Urlaub – Reisevorbereitung, Reiseschutz, Reisetipps

- Türkei Urlaub – Reisevorbereitung, Reiseschutz, Reisetipps

- Kroatien Urlaub – Reisevorbereitung, Reiseschutz, Reisetipps

- Urlaub in Deutschland – Reiseschutz und Reisetipps

- Albanien Urlaub – Reisevorbereitung, Reiseschutz, Reisetipps